يوسف ميري الشماس والمؤلف والمُعلِم

بقلم د عضيد يوسف ميري

جيلًا بعد جيل، وزمناً بعد زمان يصح القول وتثبت الأحداث بان التعليم هو من أسس التقويم الثابتة والتربية المهمة إذ عندما يتعلم الناس، فإنهم يتقدمون فكريًا، ويتلقون دروسًا في الحياة، وينضمون إلى أجواء العالم الحديث. وهذه لمحة عن التعليم وتاريخ وإسهامات الشماس الكلداني والمؤلف والمعلم والمربي يوسف منصور ميري (ماري).

يذكر الأب ميخائيل ججو بزي في كتابه (تل كيبه الماضي والحاضر) المطبوع في الموصل عام 1969، ص 140، أن المرحوم يوسف منصور فرنسي كًوركًيس بن يوسف فرنسيس هو من عائلة (ميري/ماري)، واعتمد المؤلف على سجل المعمودية في كنيسة تلكيف عام 1901م. وعند النظر عن كثب إلى تسلسل شجرة العائلة، نجد أن الجد السادس يحمل اسمًا اجنبياً (فرانسي أو فرنسيس)، وهو اسم حديث دخل المنطقة مع وصول الكاثوليكية قبل أقل من قرنين من الزمان، ويبدو أن العائلة كانت من أوائل الذين اعتنقوا اللاهوت الجديد.

أصل العائلة

بحسب شيوخ العائلة يُعتقد أن الجد الأول للعائلة جاء من قرية (ماري) الواقعة في أقصى غرب شمال العراق، بين المثلث التركي السوري العراقي، ومن عائلة ميري تفرعت عائلات (دلي)، و(كًسو)، و(كًًمشو).

وتذكر بعض المصادر الأخرى قرية في شمال العراق قرب تلعفر تُدعى (أبو ماريا)، واسم تلعفر هو أرامي كلداني، مكون من كلمة مركبة (تل وعفر) عفرا - أوبرا، وتعني التربة، أي (تل التراب)، ونسبة الى تل ترابي كبير، مرتفع، مسطح، قديم، لا يزال قائمًا إلى يومنا هذا في تلعفر وهي مدينة تقع في محافظة نينوى شمال غرب العراق، وتقع على بُعد 63 كم غرب الموصل، و52 كم شرق سنجار، و200 كم شمال غرب كركوك. سكانها المحليون اليوم هم من التركمان فقط.

كانت مدينة تلعفر ومحيطها مستوطنتين مسيحيتين حتى أربعة قرون مضت، وقد هُجّر السكان المسيحيون قسرًا من تلك المناطق، ليستقر التركمان في المنطقة الفاصلة بين السهول الرسوبية والمنطقة الجبلية، التي تتميز بخصوبة السهول ووفرة المياه، وليشكلوا حاجزًا بشريًا بين العرب والأكراد، بدءًا من الحدود العراقية الإيرانية وانتهاءً بتلعفر.

وهناك تنظير يشير الى قرية (أبو ماريا) تُسمى (أبو ماري) أو (ماريا) أو (بيت مريم) أو (بيت ماري)، وقد تغيّرت إلى (أبو ماريا)، كما حدث في أسماء العديد من المواقع والأسماء في العراق. ورأي آخر حول أصل اسم العائلة يأتي من أحد أفراد العائلة، وهو الأستاذ مالك يوسف ميري، نقلاً عن والده وشيوخ القرية. تقول القصة الأولى، "هاجرت العائلة إلى تلكيف من قرية (ماري) القديمة، وهي مستوطنة آرامية تقع بالقرب من الحدود السورية في شمال غرب العراق.

نظرية ثانية أقل احتمالاً، تقول إن عائلة بدوية استقرت بالقرب من تلكيف، وأكرمتهم عائلة مسيحية باستضافتهم. ومقابل لطفهم ولتقوية الروابط بينهم، وهبت العائلة البدوية إحدى بناتها، واسمها (مروة)، لعائلة تلكيف، وبدأ الناس يشيرون إلى تلك العائلة باسم بيت (ماري)، وهو تحريف لاسم (مروة). قد نجد هذا الوضع غريبًا في الوقت الحاضر، ولكنه كان أكثر شيوعًا في الماضي.

نبذة عن المؤلف والمُعلم والشماس يوسف ميري

ولد الشماس يوسف ميري في قضاء تلكيف عام 1895م في عائلة انجبت عدداً من الشمامسة كما يظهر في مخطوطة كلدانية محفوظة في كنيسة مريم العذراء ببغداد في عهدة الخوري افرام رسام وهي مكتوبة بخط جده الشماس فرنسيس ابن الشماس كًوركًيس ابن الشماس يوسف فرنسيس من بيت آل ميري، وتشير شهادة المدرسة الكهنوتية البطريركية 1963الموقعة من قبل المطران يوسف غنيمة معاون غبطة بطريرك الكلدان بانه التحق بهذه المدرسة في السابع من أيلول 1912 وبقي فيها حتى نهاية 1918 إذ تركها نظراً للصعوبات التي بها المدرسة خلال الحرب العالمية الأولى وشاءت تلك الظروف أن لا يعود اليها رغم تحمسه للكهنوت فكرس حياته كشماس في خدمة الكنيسة إذ استقر في بغداد ليعمل معلماً في مدرسة الكلدان الأهلية من 1918 لغاية 1924 ، ونظراً لقدرات يوسف ميري التعليمية وإتقانه عدة لغات مختلفة (الكلدانية، العربية، الإنجليزية، الفرنسية)، وتفانيه ونجاحاته المدرسية، اختارته عائلة الآب الدكتور كالفن ستودت من بوسطن معلماً، ثم مديراً لمدرستهم الأهلية التي كانت أول مدرسة ابتدائية أمريكية للبنين في بغداد وكان بذلك يوسف ميري أول مدير لها في عهد التعليم الملكي الراقي من عام 1924 لغاية 1937 حين عُين لثبوت جدارته في التعليم معلماً في مدرسة شمعون الصفا الابتدائية في الموصل، عاد بعدها الى بغداد والى مدرسة الطاهرة الابتدائية عام 1947 الى ان أحال نفسه على التقاعد عام 1963 وبقي في بغداد مع عائلته حتى وافاه الأجل في 28 نوفمبر 1976 وكانت الفترة التي قضاها في بغداد من 1947 والى 1976 متميزة بنشاطه في مجال التأليف باللغتين العربية والكلدانية لخدمة الطائفة عامة والمسيحيين خاصة، وكان رئيساً للشمامسة في بغداد ويجيد الطقس الكلداني والمقامات الطقسية، ولديه عدة مؤلفات كنسية مازالت متداولة في كنائس العراق والولايات المتحدة والمهجر منها (كتاب القراءة الكلدانية بثلاثة أجزاء، خدمة القداس بالعربي والكلداني والكًرشوني، الصوم الكبير بالعربي والكلداني، ترانيم الحان الشعانين بالعربي والكلداني ، كنز العبادة).

مسقط الرأس وعام الولادة

مسقط رأس الشماس يوسف ميري هو في بلدة تلكيف عام 1895 إذ نشأ في بيت صغير ضمن محلة وحي أسمر وكان له أربعة إخوة: بطرس، وججو، وحنا، وكًوركيس. والدته هي وردية بريخو، ووالده منصور كان شماسًا بارزًا في القرية، يعمل في كتابة الرسائل لأهالي القرية، وإرسالها وتبادلها بين تلكيف وبغداد، واشتهر أهالي بلدة تلكيف بمهنة الغزل والنسيج، والخط، والحياكة، إذ كان بالقرب منها سوق شعبي يُسمى (شوقه دزله)، أي سوق الغزل، حيث كان يتم فيه المقايضة والبيع والشراء. ولا يزال هذا المكان يحمل الاسم نفسه حتى اليوم، ويوجد له مثيل في قلب العاصمة بغداد.

انتشرت مهنة الحياكة على نطاق واسع في جميع القرى المسيحية نظرًا لعائدها المادي المجزي وكان النسيج يتطلب مهارة وصبرًا وانضباطًا ومعرفةً بالألوان وحسن التعامل ومشاركةً أفراد العائلة في إنجازه. كانت مهنة النسيج على أنواعٍ مختلفة: فمنهم من تخصص في نسج الصوف الناعم والحرير (الموسلين - نسبةً إلى الموصل) كالملابس الكردية والعباءات النسائية الزاهية، ومنهم من تخصص في نسج الأقمشة القطنية، وعادةً ما تكون بيج اللون، وتُسمى (المقطع)، ومنهم من تخصص في نسج الصوف الخشن لصنع الأكياس والحقائب والقراع والحقائب السرجية، والتي استُبدلت بأكياس كبيرة تُسمى (الكًواني) وكانت الموصل وحلب تقعان على طريق الحرير القديم، ولذلك كان الحرير متاحًا للنساجين في البلدة.

مدينة تلكيف (تل كيف)

بالعربية: تل كيف، وتُكتب أيضًا (تلكيب، أو تلكيف)، وبالكلدانية: ܬܸܠ ܟܹܐܦܹܐ وتعني بالآرامية "تل الحجارة"، وهي قضاء يقع في محافظة نينوى، قرب الموصل سكانها كانوا كلدان بنسبة 100% في القرن الماضي، ولكن بسبب الهجرة، وتغيير النظام عام 2003، وهجمات داعش عام 2014، هجرها معظم سكانها الأصليين ويسكنها اليوم عدد قليل جداً من الكلدان والآشوريين واليزيدين مع أغلبية من العرب.

كانت هذه البلدة الكلدانية القديمة تُعرف باسم تل الحجر، وتُرجمت إلى الكلدانية باسم (تل -كبة)، وعُربت بـ (تل كيف) لعدم وجود حرف (ب) في العربية، وليس كما يدّعي بعض الحاقدين أو السذج أنها تل الطرب والكيف.

يعتقد معظم المؤرخين، ومنهم يوسف هرمز جمو، مؤلف كتاب (آثار نينوى أو تاريخ تلكيف، الطبعة الأولى 1934)، والأب ميخائيل ججو بزي في كتابه "مدينة تل كيف" ويتفق المؤرخون في كتاب "تل كيف"، الصادر عام 1969، على أن تل كيف كانت إحدى ضواحي نينوى، عاصمة الإمبراطورية الآشورية، ومع سقوطها عام 612 قبل الميلاد، غادر السكان منازلهم خوفًا من وحشية الغزاة وتبعثروا بين قرى سهل نينوى.

كان سكان القرية جميعًا مسيحيين كلدانيين يتحدثون باللهجة الكلدانية الشائعة المسماة (سُورث) منذ قرون. وكانوا قرويين بسطاء، ومزارعين مسالمين، يكرمون الضيوف، ويلتزمون بأهداب الدين وتعاليمه السمحة، ويعملون في الزراعة وفي المقام الأول، رعي الماشية والنسيج، وبعض المهن البسيطة مثل النجارة والحدادة، وصيانة المعدات الزراعية.

بُنيت منازل البلدة من الحجر المحلي أو الرخام والجص، وتضم البلدة العديد من الكنائس القديمة، ولكن مع مرور الوقت، هُجر الناس وهُدمت المنازل وتُركت الأحياء، وبدون صيانة مستمرة سقطت المباني، وتراكمت أحجارها في الأنقاض المنتشرة في اركان البلدة القديمة. مع مرور الزمن وزيادة عدد السكان توسعت بلدة تلكيف واختيرت في بداية الحكم الوطني عام 1922 لتكون مركز القضاء، ثم توسعت أكثر، وفي 26/1/1970 صدر مرسوم جمهوري بجعلها مركز القضاء، ولا تزال كذلك.

اشتهر أهالي تلكيف بحبهم للمخاطرة والمغامرة واكتشاف المجهول. فبالإصرار والعمل الجاد، اكتسبوا الخبرة، وثقة التجار والقرويين، وتضاعفت الأدوار، وتنوعت مصادر التجارة، وجاءت معها المكافآت المالية، ونظرًا لقرب تلكيف من الموصل، التي تُعدّ مركزًا تجاريًا بين العراق والشام والأناضول وبلاد فارس عبر قصر شيرين، وبسبب انفتاحها بفضل موقعها الجغرافي، امتد النفوذ التجاري من الموصل إلى تلكيف، الواقعة بين سهل نينوى والجبال وعمل عدد من سكان تلكيف تجارًا ثانويين، ووسطاء، وباعة متجولين بين الموصل والقرى المجاورة والبعيدة كالقوش والعمادية وزاخو.

كانت الحيوانات وسيلة النقل الوحيدة في ذلك الوقت، فازدهرت تجارة الأدوية البيطرية والأقمشة وكان بعضها يُغزل ويُنسج ويُصنع لنقله إلى المناطق النائية. ولأن التجارة تُعلّم الجرأة والشجاعة والمغامرة، فقد اكتسبوا خبرة واسعة، وكانوا أول من أبحر في البحار والمحيطات للوصول إلى أوروبا والعالم الجديد. ولا يزال أحفادهم يحملون صفات ومزايا آبائهم وأجدادهم في الجرأة والنجاح ومساعدة الآخرين وكسب ثقة كل من يتعامل معهم. وتعود أصول الكثير من الكلدان الكاثوليك في منطقة ديترويت الكبرى إلى تلكيف وباطنايا والقوش وتلسقف. ووفقًا لتقديرات أحد كهنة كنيسة قلب الأقدس، كنيسة الكلدان الكاثوليكية، كان عدد المصلين فيها 10000 في أواخر الخمسينيات من القرن العشرين، وانخفض هذا العدد إلى 2000 حوالي عام 2004. واليوم يعيش في المدينة أقل من خمسين من الكلدان الملتزمين بجذورهم القروية الكلدانية.

النشأة في تلكيف

نشأ يوسف في قرية تلكيف شابًا نحيلًا طويل القامة كسائر إخوته الأربعة وفي جوٍّ من التعاليم الدينية، ويتعلم الألحان الشجية من الشماس الكبير والده منصور ميري ويستنشق عبير الكنائس المجاورة، ويطرب مسامعه بالترانيم العذبة والنواقيس والاحتفالات الكنسية، وكانت روحه تتوق إلى أن يكون عضوًا فاعلًا في كرم الرب وكنيسة القرية ويطمح ليصبح كاهنًا، فدخل المعهد الكهنوتي البطريركي في الموصل في 9/7/1912 لدراسة اللغات الكلدانية الكلاسيكية، والعربية، والفرنسية، والإنجليزية، بالإضافة إلى النصوص الدينية. كان شغفه الأول هو التعليم، وتعليم التمسك بالقيم الأصيلة، والمبادئ الأخلاقية، والقيم الرفيعة، التي ظلت معه حتى وفاته ومن خلالها استطاع أن يغرس قيمة العلم في أبنائه وطلابه، وكان قدوة في الخير والصدق والإيمان الحضاري.

انتهت الحرب العالمية الأولى في عام 1918 وكانت خزينة البطريركية فارغة من الأموال، وظروفها المالية صعبة، فقرر القائمون على المعهد إلغاء دوام الطلاب، وطُلب من الطلاب العودة إلى قراهم، مما أجبر كل واحد منهم على كسب عيشه وتحديد مساره المستقبلي. ومع غياب مسؤوليات المعهد البطريركي، قرر عدد من الطلاب، مثل يوسف ميري، الزواج، بينما عاد آخرون إلى المعهد الكهنوتي البطريركي. وكان زملاؤه من الأجيال في المدرسة اللاهوتية ومسيرة الحياة عددًا من الأصدقاء الموقرين مثل البطريرك (مار بولس الثاني شيخو 19 نوفمبر 1906 - 13 أبريل 1989) الذي كان بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية من عام 1958 حتى وفاته في عام 1989 و المطران يوسف بابانا، من مواليد القوش، (7 نوفمبر 1915 - 9 سبتمبر 1973)، والخوري يوسف كادو (5 مارس 1892 - 20 مايو 1971)، والكاردينال مار عمانويل الثالث دلي (1927-2014)، والمطران جبرائيل كني، والمطران إسطفان كجو، والأب فيليب هيلاي، والمونسنيور قرياقوس حكيم، والمطران مار قرياقوس موسىيس (عنتر)، والمونسنيور يوسف كجه جي، والأب أفرام رسام، وآخرون من جيل فترة الحرب العالمية الأولى الذين كانوا زوار دائمين له في داره 40/186 رأس القرية و515 عرصات الهندية.

ألإنتقال الى بغداد

أجبرت الحرب العالمية الأولى يوسف ميري على مغادرة بلدته الحبيبة تلكيف، مع والديه وإخوته، متجهًا نحو العاصمة بغداد. كانت الرحلة شاقة ومحفوفة بالمخاطر، مستخدمًا قوارب نهرية خشبية بدائية مسطحة (كلك) تحمل الركاب في رحلة ذهاب ونزول على نهر دجلة من الموصل إلى بغداد. استغرقت الرحلة شهرًا كاملاً، تقاذفه الأمواج والرياح العاتية، معرضًا نفسه للحر والبرد ومواجهًا قطاع الطرق. ووصل إلى بغداد عام 1917 فدهش مما رآه وسمع في المدينة الكبيرة. وكشاب ريفي، أحاطت به المغريات من كل جانب، ولكن كان يوسف الشاب مليئًا بالحكمة، ثابتًا في تربيته، واستمر يمارس أصول العبادة والذهاب إلى الكنيسة مرتين يوميًا، وخدمة القداس، والتعليم المسيحي للصغار والترانيم الكنسية للكبار. وكان أول سكن له في بغداد في دار الكهنة القريب من المدرسة وابتعد عن إغراءات المكاسب السريعة وهذا ما جعله يلتزم بالمهنة الأكثر شرفاً وأقلها أجراً وهي تدريس التلاميذ الصغار في مدرسة الطاهرة المسيحية الخاصة من عام 1918 إلى عام 1924

رحلة التدريس

تُخبرنا المدارس بالكثير عن تاريخنا التعليمي. معها نحتفل بالذكريات، والمبادئ، والمعلمين، والطلاب، والأصدقاء، والزي المدرسي، والمباني، والأحداث، وغيرها، وتأخذنا رحلة يوسف ميري التعليمية من أول مدرسة أمريكية للبنين في بغداد (1924-1937) إلى مدرسة شمعون الصفا في الموصل (1937-1945) وانتهاءً بمدرسة الطاهرة العامة في بغداد (1949-1963).

إذ في عام 1924، اتفق زوجان شابان مغامران من مدينة بوسطن في الولايات المتحدة على افتتاح اول مدرسة أمريكية للبنين في بغداد. ووطأت أقدامهما أرض العراق في اليوم الذي انعقدت فيه الجمعية التأسيسية في بغداد لوضع دستور الدولة الجديدة وبذلك عاصرت إيدا ستودت وزوجها القس الدكتور كالفن ستودت، ولادة دولة جديدة ناشئة في ظل الحكم البريطاني. وتأسست المدرسة الأمريكية الابتدائية عام 1924 وكانت تقع في حي السيد سلطان علي في قلب بغداد القديمة.

ونظراً لقدرات يوسف ميري التعليمية وإتقانه عدة لغات مختلفة (الكلدانية، العربية، الإنجليزية، الفرنسية)، وتفانيه ونجاحاته المدرسية، اختارته عائلة ستودت معلماً، ثم مديراً لمدرستهم التي كانت أول مدرسة ابتدائية أمريكية في بغداد وكان بذلك يوسف ميري أول مدير لها في عهد التعليم الملكي الراقي. تألفت المدرسة من ثلاثة صفوف دراسية، وكانت تقع مقابل كنيسة البطريرك بيير (باتري بير) بالقرب من مدرسة النضال الثانوية وسط بغداد الرصافة في منطقة سيد سلطان علي. علماً بأن كنيسة البطريرك بيير بُنيت على الطراز الغربي قبل أكثر من مئة عام، وسُمّيت تيمناً بمؤسسها، البطريرك بيير أو الأب بيير (بادري بيير).

على مدى ثلاثة وعشرين عاماً متتالية، درّسوا مئات الصبية الصغار الذين تنوعت أعراقهم وخلفياتهم الدينية وأوضاعهم الاقتصادية بتنوع بغداد والمنطقة نفسها. وكونوا روابط قوية مع الطلاب وعائلاتهم، التي رحبت بعائلة الدكتور ستودت في حياتهم ومنازلهم، بدءاً من القصر الملكي وصولاً إلى أكواخ اللاجئين وخيام البدو. وكان بجوارها مدرسة خاصة تُسمى مدرسة النشأة. وواصلت المدرسة نشاطها الثقافي والتربوي في وسط بغداد وتوسعت لتصبح كلية لمدة عام واحد، ومع وفاة مؤسسها عام 1947 أُلغيت المدرسة في 10/12/1937.

في عام 1937 صدر أمر ملكي إداري بتعيين يوسف ميري مدرسًا في مدرسة مار شمعون الصفا في الموصل (التي سُميت بعد تأميم المدارس الخاصة بمدرسة بابل). استأجر يوسف ميري منزلًا قرب (كنيسة مسكنته) ليكون قريبًا من مدرسته حتى عام 1949، حيث نُقل لاحقًا، بناءً على طلبه، إلى مدرسة الطاهرة الابتدائية في بغداد حيث كان يعمل سابقًا وبقي فيها حتى تقاعده عام .1963

تحديات الطباعة

كانت مطبعة الآباء الدومينيكان مهد طباعة الكتب المسيحية في العراق. انطلقت مهمة الرهبانية الدومنيكية من الأخوة الواعظين، المعروفين باسم "الدومينيكيين"، في الموصل، مركز محافظة نينوى، شمال العراق، عام 1750 ونشطوا في التعليم والثقافة والإرشاد والطب، بالإضافة إلى أنشطتهم الدينية والوعظية.

دفعت الحاجة إلى إنتاج الكتب الدينية والمدرسية الآباء الدومينيكان إلى التفكير في إنشاء مطبعة؛ فبنوا أول مطبعة لهم عام 1857 وكانت المطبعة بدائية، تعتمد على الطباعة الحجرية، وتطبع بطريقة القوالب. إلا أن طباعة الرسوم التوضيحية لتعليم الطلاب القراءة والكتابة باللغات العربية والفرنسية والكلدانية كانت من روائع عصرها، حيث لم تكن هناك سوى مطبعة الآباء الدومينيكان في الموصل، ولكن لم تكن الحروف الكلدانية متوفرة آنذاك.

أنتجت المطبعة الحجرية 12 كتابًا، منها: صلوات المسبحة، والصلوات الطقسية السريانية، وطقس القداس الكلداني، وملخص التاريخ الديني والأصول المسيحية، وغيرها. أحصى الآباء الدومينيكان 565 كتابًا مطبوعًا، بالإضافة إلى إصدار مجلة "إكليل الورد" بثلاث لغات: العربية، والفرنسية، والكلدانية. وبسبب ويلات الحرب العالمية الأولى، غادر الآباء الدومينيكان الفرنسيون الموصل عام 1914 واستولت السلطات العثمانية على المطبعة وصادرت محتوياتها، منهيةً وجودها بعد قرابة 55 عامًا من الخدمة والتفاني وشكّل هذا تحديًا ليوسف ميري لطباعة سلسلة كتبه حول تعلّم اللغة الكلدانية.

من بغداد العراق إلى مالابار غرب الهند

بعد الحرب العالمية الأولى، شكّلت القوات الهندية جزءًا أساسيًا من القوات البريطانية في حملة بلاد الرافدين (العراق حاليًا) ضد الأتراك العثمانيين واستمرت مشاركة الجنود الهنود في العراق، في المقام الأول كجزء من الجهود البريطانية للحفاظ على النظام والأمن خلال فترة ما بعد الحرب. إذ بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، خدمت وحدة كبيرة من الجنود الهنود، ضمن قوة المشاة الهندية "د"، في حملة بلاد الرافدين، والتي شملت عمليات في العراق. كان الهدف من الوجود البريطاني هو الحفاظ على النظام، وقمع الانتفاضات المحتملة، وحماية المصالح البريطانية، بما في ذلك حقول النفط في المنطقة. وفقد العديد من الجنود الهنود أرواحهم في العراق خلال الحرب وبعدها، وتُخلّد تضحياتهم في النصب التذكارية مثل نصب البصرة التذكاري.

قد يبدو الوقوع في الحب على حدود العدو أشبه بقصة خيالية، لكن لا شيء في الحرب سهل. ولم تكن ظاهرة عرائس الحرب شائعة بين الجنود والمرتزقة والعراقيات نظرًا للاختلافات الدينية والثقافية، وقصر مدة الحروب، والأوامر المباشرة، وتغير قوانين الهجرة والقوانين العسكرية. وشكّلت الاختلافات الدينية والثقافية تحديات إضافية أمام تكوين العلاقات والزواج وثبّطت السلطات البريطانية الزواج المختلط، وخاصةً في أواخر الحقبة الاستعمارية، بسبب مخاوفها من الحفاظ على التسلسل الهرمي العرقي والاجتماعي.

كان العديد من الجنود مقتنعين بأن العودة إلى الهند لا توفر لهم سوى فرص اقتصادية محدودة وفرص نجاح محدودة. لذلك، رأوا في الزواج بوابةً لبلد جديد مليء بالثروة والازدهار. ووظف الإنكًليز الكثير من الهنود في دوائر السكك الحديدية والحسابات والإدارة في منطقة وميناء المعقل وبرواتب سخية جلبت انظار السيدات العازبات في مدينة البصرة. وكان يُشار إليهم باسم "الأنكًلو هنود".

ونظرًا لغياب السجلات الرسمية، يصعب تحديد العدد الدقيق لحالات الزواج بين الجنود الأنجلو-هنود والنساء العراقيات خلال الحرب العالمية الأولى. ومع ذلك، كانت هناك العديد من الحالات التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق لجنود أنجلو-هنود تزوجوا من نساء عراقيات من البصرة. وانتقل بعض الرجال الموظفين المسيحيين الأنجلو-هنود مع زوجاتهم العراقيات من البصرة إلى بغداد وبدأوا يرتادون الكنائس المحلية. وهناك وبالصدفة تعرف الشماس يوسف ميري على بعضهم وساعدت هذه الصدفة مع بداية عصر الطباعة الجديد في العراق على طباعة أولى كتبه باللغة الكلدانية. إذ دفعه حماسه إلى مراسلة خبراء في مدينة تريشور وهي مدينة تقع في (ولاية كيرالا) غرب الهند حيث يتواجد الهنود الكلدان لاستيراد مطبعة بأحرف كلدانية، وللأسف، لم يرى مشروعه النور وبقي حلمًا يدغدغ أفكاره حتى يوم وفاته.

وخلال محاولته حل المشكلة، استشار الأب الأمريكي كالفن ستودت (مؤسس المدرسة الأمريكية للبنين في بغداد)، الذي عرّفه على عقيد بريطاني يعرفه ويخدم في العراق مع جيش الاحتلال البريطاني. وبعد التعارف أبلغ العقيد البريطاني بعد أن رأى بأم عينيه أسلوب الكتابة اليدوية وربط الأمر بتجربته في الهند حيث كان قد رأى مثل هذه الحروف في منطقة مالابار، فطلب العقيد من الشماس يوسف ميري، الذي كان خطاطًا قديراً، إعادة كتابة الصفحات بخط يده على أوراق منفصلة حتى يتمكن من إرسالها إلى معارفه في الهند، وصنع ألواح حديدية/كليشيهات مثبتة على ألواح/كتل خشبية ومصحوبة بمحابر بدائية.

وبعد النجاح في الحصول على الكليشات بدأت عمليات الطبع اليدوي والتجميع والتجليد وكان أبناء الشماس يقومون بختمها على أوراق منفصلة من الورق، ويتم تجليدها لاحقًا بواسطة مجلد آشوري (رابي يوخنا). وكانت هذه طريقة بدائية لطبع وتغليف الكتب؛ وبالتالي، نجد النسخ الأولى متشابهة في المحتوى، ولكن بصفحات غير متناسقة تمامًا، وألوان حبر متفاوتة، وسطور ذات حواف مائلة وغيرها من المخالفات.

الكتب المنشورة

دفع الشغف والالتزام بتعليم اللغة الكلدانية الشماس يوسف ميري للتفرغ لمبادئ توفير الكتب الدينية وإعدادها وكتابتها وتأليفها، وأشرف بنفسه على تحريرها وطباعتها. ولغرض إيصال محتويات هذه الكتب إلى أكبر عدد ممكن من المؤمنين، لم يتردد في إصدار بعضها بالكًرشوني (كتابة بالخط العربي وقراءة ومعنى بالكلدانية) مع ضبط حروف العلة رغم صعوبتها. وهذه قائمة بالكتب التي ألّفها ولا تزال متداولة حتى يومنا هذا:

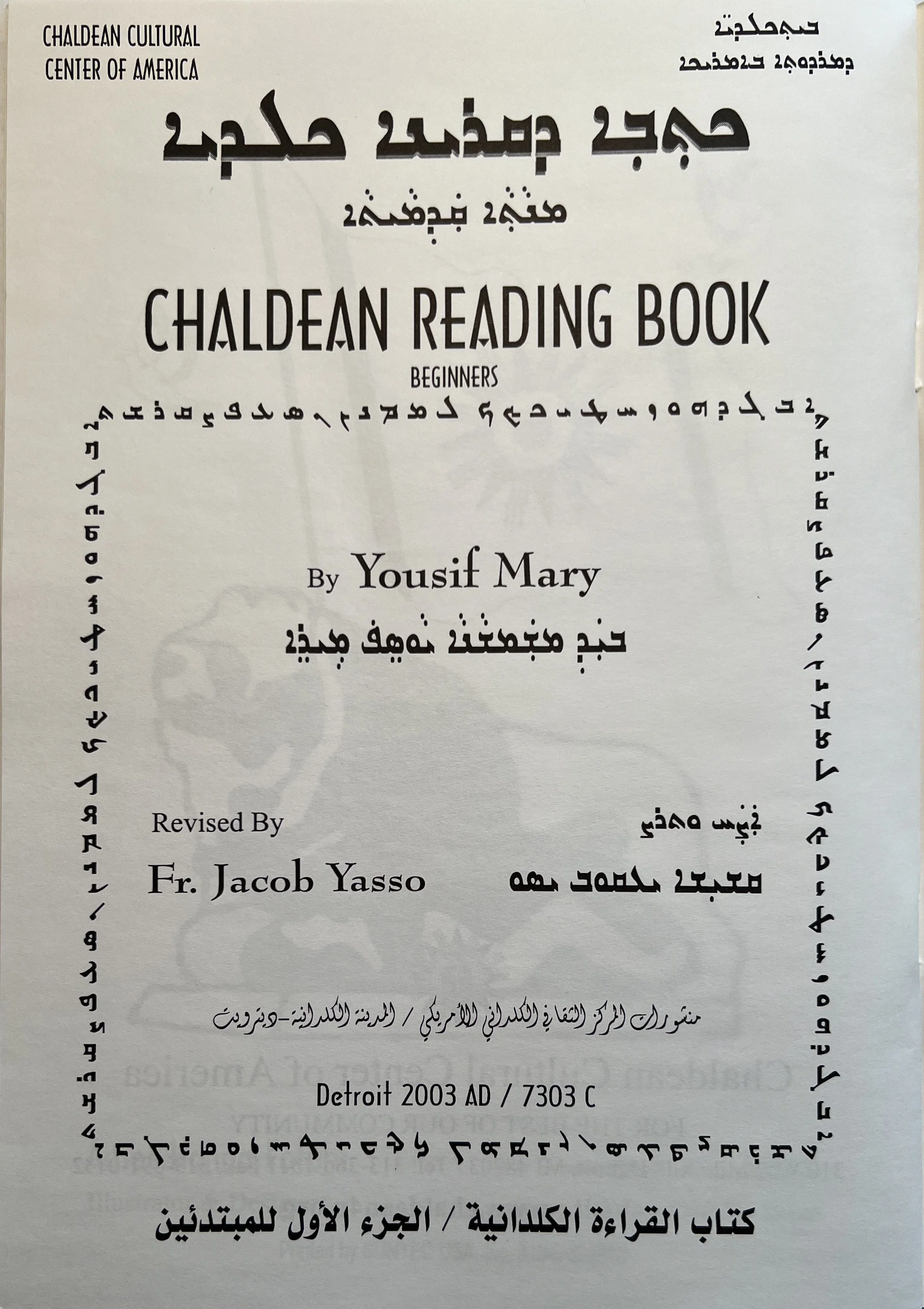

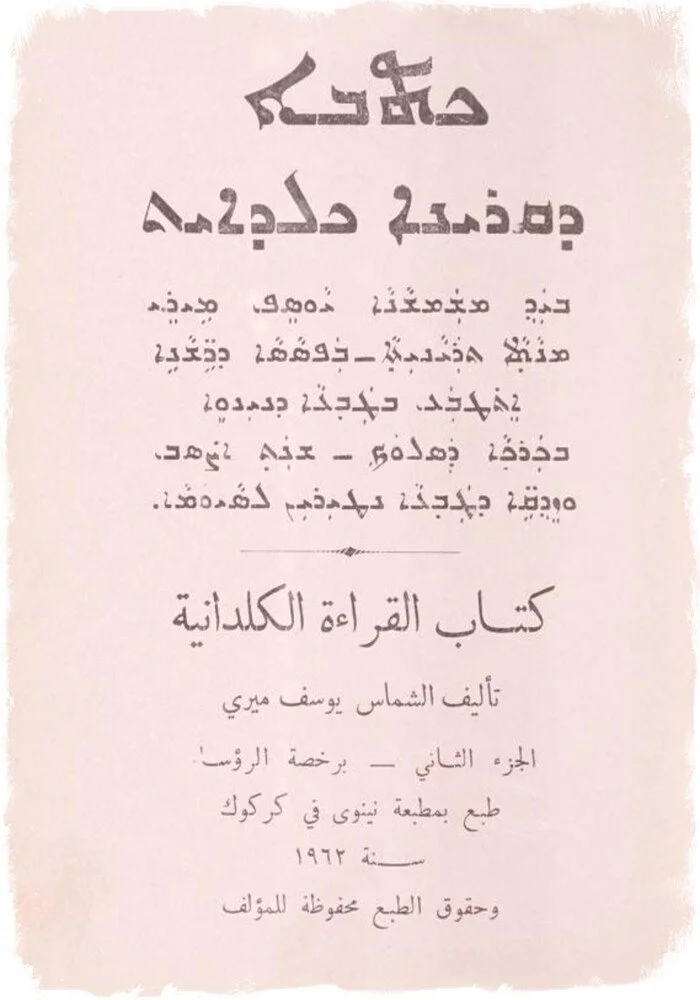

1. كتاب القراءة الكلدانية للمبتدئين، الأجزاء (1، 2، و3): طُبع الجزء الأول ست مرات، والجزء الثاني ثلاث مرات، والثالث عام 1948. أما الجزء الرابع من هذا الكتاب، فقد أُعدّ للطباعة وفقدت مسوداته

كتاب خدمة القداس بالكلداني - طُبع عامي 1950 و1960.2

كتاب خدمة القداس بالعربي - طُبع ثلاث مرات.3

كتاب خدمة القداس (بالكًرشوني – أي بالخط العربي والقراءة بالكلدانية).4

كتاب الصوم الكبير، 1947 طُبع أربع مرات.5

كتاب كنز العبادة بالخط العربي - طبع في بغداد مرتين وأعيد طبعه في ميشيغان من قبل الأب إسطفان قلابات.6

يقع هذا الكتاب في 320 صفحة من الحجم المتوسط. وهو من الكتب التي يمكن للمؤمن الاستفادة منها والاستمتاع بقراءتها والتحليق في أجواء المحبة والسمو الروحي. ويُعتبر من الكتب القوية والناجحة

كُراس ترانيم ألحان الشعانين بالخط العربي والكلداني - طبع ست مرات.7

8. كُراس ترانيم أحد الشعانين بالخط الكلداني - طبع عام 1949.

الثقافة واللغة الكلدانية

وبسبب خبرته بالطقوس الدينية، وقيادته الدينية، وإجادته اللغة الكلدانية، اختير يوسف ميري شماسًا أقدم ورئيساً للشمامسة في بغداد. وكان قد نال رتبة شماس إنجيلي (ܡܫܡܫܢܐ) فخدم الكنيسة والشعب، وألقى محاضرات دينية في الأديرة والكنائس، وقام بتدريس الكهنة الجدد والماسيرات والإجابة على أسئلة الباحثين والمستشرقين حول اللغة الكلدانية ومبادئها وخطوطها. وكان من بين طلابه القسس اليسوعيين الأمريكان من كلية بغداد وجامعة الحكمة وراهبات فرنسيات وكلدانيات، ومسؤولين محليين، وقساوسة شباب.

كان قوي الإرادة، واسع الخبرة ويعرف كيف يجد سبيل المعرفة، مؤكدًا على قيم الإيمان في تربية أبنائه والأجيال المتعاقبة طوال خدمته التعليمية. تخرج تحت إشرافه أجيال عديدة من الطلاب، وركز على تعليم الدين المسيحي واللغة الكلدانية واللغة العربية الفصحى التي أحبها كثيرًا، مستكشفًا أعماقها، ومكتشفًا أسرارها، ومكشفًا خباياها. كان عراقي وطنيٌّ صادقٌ ووفيٌّ، مُحبٌّ لوطنه واهله، ورفض الانضمام إلى ركب الهجرة ومغادرة العراق إذ كان فخورًا بمسقط رأسه، مُتباهيًا بتاريخه مهداً للحضارة، مُوثّقًا تاريخه، محافظًا على تراثه، مُؤمّلًا أن تُحافظ الأجيال المتعاقبة على هذا التراث، وتُسلّط الأضواء على تاريخ الوجود المسيحي في المنطقة، وتُحافظ على جذورها في أرض الآباء والأجداد الذين ضحّوا من أجل الحفاظ على الإيمان، وسعوا جاهدين لتسليمه لأحفادهم. وشعر بضيقٍ شديدٍ وحزنٍ عميقٍ عندما علم أن أحد أبنائه يُفكّر في الهجرة خارج العراق في نهاية الستينات.

أمضى فترةً طويلةً يُعلّم الترانيم الكنسية للراغبين في خدمة القداس في كنيسة ام الأحزان المجاورة لمدرسة الطاهرة الابتدائية في بغداد جانب الرصافة (بُنيت الكنيسة عام 1842 وجُدّدت في عهد غبطة البطريرك شيخو).

التفاني في خدمة الكنيسة والمجتمع والتعليم

ولبيان حرصه الراسخ على ثقافته وتراثه وعنايته بشجرة عائلته، يجدر بنا أن نروي هذه القصة: في أحد الأيام، وجدت مخطوطات كتاب كبير مكتوبة بالآرامية الكلاسيكية في منزل صديق له، كان قد كتبها جده الخطاط فرنسي ميري الذي له مخطوطات كلدانية في متحف برلين، فاستعار الكتاب ونسخه بخط يده. استغرقت العملية عامًا كاملًا. بعد ذلك، احتفظ بالنسخة الأصلية وأعطى النسخة الجديدة لصديقه، شاكرًا له لطفه إذ كان فخورًا بها وبجهود جده فرنسي ميري.

كان صديقًا حميمًا للكتب، لا يفارقها ليلًا نهارًا، وكان منزله يضم مكتبة ثرية بالمخطوطات القديمة، ودواوين الشعر لمشاهير الشعراء وكتباً لأشهر الأدباء العرب، والموسوعة الإنجليزية وكان يحب القراءة والبحث، ومثقفًا معرفياً للغاية. كان يمشي كثيرًا، لا يشرب الكحول ولا يدخن، متزنًا في حديثه، هادئًا في تصرفاته، صبورًا في الشدائد، بعيدًا عن التجمعات واللهو والضوضاء. وكان يحتضن الخير وأهله، ويتمسك بجوهر الدين، لا يخالف تعاليمه. ورث دارًا وقطعة أرض في مسقط رأسه تلكيف، وهبها للكنيسة.

كان يعتز بكتبه ومكتبته، ويحافظ عليها، واحتلت الكتب الدينية المساحة الأكبر، إلى جانب كتب اللغة والتاريخ، باللغات الأربع التي أتقنها. بعد وفاته، توزعت كتبه بين الأصدقاء والمعارف والكنيسة. ومن مقتنياته التي لا تزال قائمة حتى اليوم صورة قديمة للسيدة العذراء مريم مع الطفل يسوع، أهداها له أحد أصدقائه الكلدان الهنود الذين قدموا مع البريطانيين عام 1918.

كان حريصًا ومتحمسًا لنشر لغة سيدنا يسوع المسيح، لغة أبيه (الشماس منصور ميري) وأجداده، لإيمانه بأهميتها وعظمتها، مُستَمدة من عظمة الناطقين بها، والتي امتدت إلى أقاصي العالم، وأصبحت اللغة الرسمية في بلاد فارس وتركستان وإمبراطوريات المغول. ولإظهار قوته وتفوقه في اللغة الكلدانية ضحى بأفضل ما في عصره بتدريسها في الأديرة والكنائس والمدارس وإعطاء الدروس الخصوصية، واعتمدت هيئة قسم الكلدان في المجمع العلمي العراقي ووزارة الثقافة أعماله في تدريس اللغة الكلدانية في المدارس التي تبلغ نسبة الطلاب المسيحيين فيها 25% أو أكثر. وكان يحتفظ بمذكرات يومية بالغة الأهمية، كتب فيها عن الأحداث المهمة وعلاقاته وصداقاته مع رجال الدولة والشخصيات المهمة في البلاد، إذ كانت له معارف وعلاقات مع عوائل مشاهير السياسيين في العهد الملكي المزدهر، منهم حكمت سليمان، ومزاحم الباجه جي، وابنه الدكتور عدنان الباجه جي (الذي كان تلميذه وأصبح السفير والوزير والممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة)، وتوفيق السمعاني، وروفائيل بابو إسحاق، وغيرهم

عائلة يوسف ميري

في 4/9/1923، تزوج يوسف من حياة (حنّه) ناظر وأنجبا معًا اربعة أبناء وثلاثة بنات جميعهم متعلمين تعليمًا عاليًا. يعود الفضل في ذلك إلى حرص والديهما على تربيتهم تربيةً صالحةً وإرشادهم إلى المبادئ السامية ليكونوا قدوةً ونموذجًا يُحتذى به ونالوا جميعًا شهاداتٍ أكاديميةً رفيعة، وهم بحقٍّ مصدر فخرٍ واعتزازٍ للجالية العراقية في الداخل والخارج. وهم الأستاذ الدكتور الصيدلي نوري ميري (عميد كلية الصيدلة، جامعة بغداد 1960-1961 وعميد كلية الصيدلة في جامعة لونغ آيلاند في نيويورك)، مالك ميري (أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعتي بغداد والمستنصرية)، حكمت ميري (محاسب، كلية العلوم، جامعة بغداد)، الدكتور عضيد ميري (أستاذ الكيمياء العضوية في كلية العلوم، جامعة البصرة (1975-1981)، الدكتورة الطبيبة سعاد ميري/ميشو، ومدرسة اللغة الإنجليزية في بغداد آمل ميري/قينايا، ومدرسة العلوم الطبيعية في ثانوية البصرة سهى ميري/عتو.

الوداع

بعد أن أكمل رسالته التربوية، التي امتدت لأكثر من نصف قرن من التدريس والتربية، قرر التقاعد عام 1963

وفي أوائل السبعينيات، أصيب الشماس يوسف ميري بفشل كلوي، أدى إلى وفاته في 28/11/1976، رغم أنه كان محاطًا بالعناية الطبية المكثفة. وتكريمًا لخدماته المتميزة للكنيسة والمجتمع، دُفن في الكاتدرائية الرئيسية (مار يوسف) بمنطقة الكرادة الشرقية ببغداد. وترأس مراسم الدفن غبطة البطريرك مار بولس شيخو الثاني، وحضر مجلس التعزية جمع غفير من المطارنة والكهنة والشمامسة والراهبات بالإضافة إلى الأقارب والأصدقاء والجيران ونخبة من المسؤولين.

عاش يوسف ميري حياة هادئة ولم يكن معنياً بجمع أو تكًديس المال، ولم يمتلك منزلًا مُلكاً حتى آخر أيامه. كان غنيًا بروحه، كريمًا فيما أعطاه، ومباركا بالأشجار التي زرعها، فخورٌ جدًا بأبنائه كما كانوا هم فخورين به. كانت ليوسف ميري هوايةٌ بدأها مع تأسيس الدولة العراقية، وهي جمع الطوابع العراقية والدولية، وحفظها بعنايةٍ في ألبوماتٍ بمكتبته المنزلية، بعد وفاته، تبرعت عائلته بمكتبته وحقوق النشر للأب أفرام رسام، راعي كنيسة مريم العذراء في الكرادة الشرقية، واشترط ذهاب جميع عائدات وحقوق نشر كتبه إلى الكنيسة والراهبات.

غطت الصحف والمجلات العراقية والأمريكية والخارجية خبر رحيله المحزن، بما في ذلك صحيفة الإصلاح في نيويورك (بقلم الأب ألفونسو سوريش)، وتلفزيون المغتربين في ميشيغان (لفيصل عربو)، ومجلة السنبلة ومجلة الرواد (بقلم الصحفي والناشر يوسف ناظر) وغيرها.

كان يوسف ميري مؤمنًا كبيراً بالكنيسة الكلدانية، وتستحق مسيرته وأعماله الاحترام والذكرى. وكان رجلاً مؤمنناً غرسَ محبةَ الكنيسة، وعلّمَ أهميةَ الإيمان، ووثّقَ تأريخاً وأنارَ درباً لأجيال من العلماءِ الشباب. وسيبقى إرثُه قائماً كشمّاسٍ كلدانيٍّ ومعلّمٍ، من خلال كتبِه وانجازاته وسمعته ليُلهمَ الأجيالَ القادمة.

المصادر: يوسف ميري المعلم والشماس، مقالات سالم عيسى تولة (مجلة السنبلة - السنة الثانية، العدد 11 - 2003)، الأستاذ مالك يوسف ميري، أرشيف عائلة ميري (د. عضيد يوسف ميري)، جورجينا بهنام حبابة، ويكيبيديا، كتب من تأليف الزركلي ثلاث مجلدات للعلامة كوركيس عواد بعنوان (قاموس المؤلفين العراقيين في القرن العشرين، المجلد 3، حرف الياء)، الأب ألبرت أبونا في كتابه أدب اللغة الآرامية (ص 512، الطبعة الأولى)، كتاب (وجهاء آشوريون - ويلبام مايكل، شيكاغو، ص 170، 2001م). بالإضافة إلى ما كتبه المهندس حبيب حنونه تحت عنوان: ديموغرافيا الكلدان (مجلة الكلمة - كاليفورنيا، العدد الأول، ص 41، المهندس حبيب حنونة). يقول، أنجبت تلكيف العديد من رجال الفكر والأدب والدين، منهم يوسف هرمز جمو، والشماس يوسف ميري، ورفائيل بابو إسحاق..

يتقدم كاتب هذا المقالة بالشكر والتقدير للمرحوم سالم عيسى تولا على تأليفه بعض أجزاء هذه المقالة.

المقالة نشرت باللغة الإنكليزية على موقع وتطبيق مجلة اخبار الكلدان في عدد آب 2025 ص 34 و35 و36 و37.